In einer von neuen Medienformen geprägten Welt ist es mehr denn je notwendig, mit digitalen Medien kompetent umzugehen. Nicht umsonst sind Medien- und Informationskompetenz Schlagwörter, wenn es um Lehrpläne oder Bildungsinitiativen geht.

In einer von neuen Medienformen geprägten Welt ist es mehr denn je notwendig, mit digitalen Medien kompetent umzugehen. Nicht umsonst sind Medien- und Informationskompetenz Schlagwörter, wenn es um Lehrpläne oder Bildungsinitiativen geht.

- Informationskompetenz zielt darauf ab, selbstständig und verantwortungsbewusst mit Informationen umzugehen.

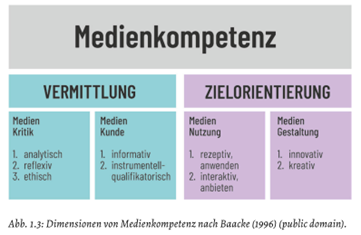

- Der Begriff Medienkompetenz ist weiter gefasst und bezieht sich auf den sachkundigen, zielgerichteten Umgang mit Medien.

Claudia Mertens et al., Medienkompetenz für die digitale Welt. Ein praktischer Wegweiser (Bielefeld, 2025). S. 18. Hier geht es zum open acess pdf.

Denn durch die Digitalisierung sind Menschen zunehmend mit einer neuen, sich dynamisch entwickelnden digitalen Medienlandschaft konfrontiert, die neben Chancen auch Herausforderungen birgt. Desinformation bzw. Fake News sind zwar kein an sich neues Phänomen, ihr Ausmaß hat über Soziale Medien und deren Produser-Kultur in Demokratien jedoch zugenommen. Produser bezeichnet die Verschmelzung von ProduzentInnen und UserInnen und beschreibt Personen, die digitale Inhalte nicht nur konsumieren, sondern zugleich aktiv erstellen, bearbeiten oder weiterentwickeln. Dies stellt eine radikale Veränderung im Vergleich zu den großen Massenmedien des 20. Jahrhunderts (Presse, Radio sowie Film und Fernsehen) dar.

Durch neue Technologien wie Mikrotargeting (personalisierte Werbung auf Basis des Onlineverhaltens und daraus gewonnener persönlicher Daten) oder Social-Bots (Programme, die in sozialen Netzwerken NutzerInnen imitieren, um so Inhalte zu verbreiten und Diskurse zu manipulieren) entstehen neue Möglichkeiten, die demokratische Meinungsbildung zu beeinflussen. Die Entwicklungen im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz verstärken diese Risiken, beispielsweise indem sie Social-Bots sprachlich ausgefeiltere Beiträge oder die einfachere Generierung von Deep Fakes (manipulierte Bilder, Videos und Audiodateien) ermöglichen. So ist es nicht verwunderlich, dass sowohl neue Formen des Online-Betrugs, wie täuschend echte Videokonferenzen, als auch neue Taktiken der hybriden Kriegsführung, wie Russland sie einsetzt, beobachtet werden können.

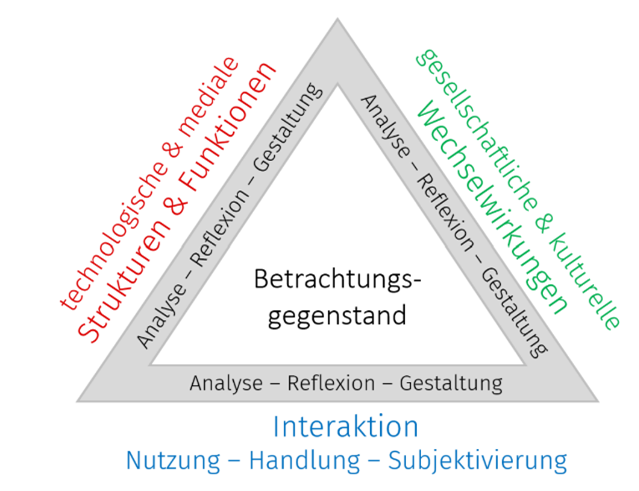

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bedarf es einer Förderung der Medienkompetenz. Dies ist zwar nicht ausschließlich aber eben auch die Aufgabe von Schulen. Für das schulische Lernen über Digitalisierung eignet sich das Modell des Frankfurter Dreiecks besonders, da es interdisziplinär angelegt ist. Es stellt einen strukturierenden Orientierungsrahmen dar, der eine Betrachtung der Phänomene aus drei Perspektiven vorschlägt:

- technologisch-mediale Perspektive: Hinterfragen und Reflektieren der technologisch-medialen Strukturen des Betrachtungsgegenstands und ihrer Funktionsweise.

- gesellschaftlich-kulturelle Perspektive: Analyse und Reflexion der Wechselwirkungen zwischen Individuen, Gesellschaft und digitalen Systemen vor dem Hintergrund der Medialisierung und des digitalen Wandels.

- Interaktionsperspektive: Reflektiert vor dem Hintergrund der beiden anderen Perspektiven, wie Menschen mit dem digitalen Wandel umgehen, welche Medien sie wie, wozu und weshalb nutzen und wo sie sich auf einer Skala zwischen vollhandlungsfähigem Individuum und handlungsunfähigem passivem Akteur verorten.

Diese werden jeweils mit den folgenden drei Prozessen gekoppelt:

- Analyse

- Reflexion

- Gestaltung

Ziel ist es, alle drei Perspektiven systematisch und wiederholt einzunehmen, um so das Phänomen des digitalen Wandels analysieren, reflektieren und mitgestalten zu können.

Andreas Weich, Das „Frankfurt-Dreieck“. Ein interdisziplinäres Modell zu Bildung und Digitalisierung (Medienimpulse Bd. 57, Nr. 2, 2019). Hier geht es zum open acess pdf.

Konkrete Anknüpfungspunkte:

- Der stochastische Papagei: Warum der sperrige Ausdruck künstliche Informationsverarbeitungssysteme korrekter ist als künstliche Intelligenz.

- Information ist nicht gleich Information: Misinformation und Desinformation im exemplarischen Vergleich

- Browsergame Get bad News: Spielerisch über Fake News lernen (www.getbadnews.com/books/german/)

- Check your facts and sources! Wie man an verlässliche Informationen gelangt.

- Filterblasen zerplatzen: Strategien, um aus der eigenen Filterblase zu entkommen

- Clickbait entlarven: Überschriften und emotionale Trigger analysieren

- Was ist ein Bot? Wie Social-Bots den digitalen Diskurs verzerren.

- Microtargeting: Wie funktioniert es und warum ist das relevant für Wahlen?

|

Lehr-Lern-Setting: Wer entscheidet, was wir sehen? Algorithmen in Sozialen Medien

Die Schüler und Schülerinnen beschreiben Algorithmen, beurteilen wie sich diese auf die Sichtbarkeit von Inhalten in Sozialen Medien auswirken und reflektieren deren Wirkung auf politische Diskurse und ihre eigene Meinungsbildung.

Hier geht es zum Unterrichtsbeispiel.

|

Materialsammlung

-

Andreas Weich, Das „Frankfurt-Dreieck“. Ein interdisziplinäres Modell zu Bildung und Digitalisierung (Medienimpulse Bd. 57 Nr. 2 2019), online unter: https://doi.org/10.21243/mi-02-19-05

-

An Hermans, Das digitale Zeitalter? Auch ich gehöre dazu. Medien- und Informationskompetenz: der Schlüssel zur Gewährleistung der Rechte Älterer auf Teilhabe im digitalen Zeitalter, 2022, online unter: https://rm.coe.int/digital-literacy-for-seniors-de-print/1680a7614d

-

Arbeiterkammer, Demokratie 21 und Zentrum polis, Podcast Richtig & Falsch Folge 26: Handyverbot oder Medienkompetenz? (2025), online unter: www.politik-lernen.at/folge26_richtigundfalsch

-

Bundeszentrale für politische Bildung, Newstest. Interaktives Quiz zur Medienkompetenz, online unter: https://der-newstest.de/

-

Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Digitale Desinformation und Soziale Medien (2019), online unter: www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-desinformation/290452/digitale-desinformation-und-soziale-medien/

-

Bundeszentrale für politische Bildung, einfach POLITIK: Lexikon Eintrag Algorithmus (2022), online unter: www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-in-einfacher-sprache/303035/algorithmus/

-

Claudia Mertens et al., Medienkompetenz für die digitale Welt. Ein praktischer Wegweiser (Bielefeld 2025) online unter: www.transcript-verlag.de/media/pdf/e6/60/6f/oa9783839465318VrXMmBR1IJEa3.pdf

-

Deutschlandfunk, Podcast KI verstehen, online unter: www.deutschlandfunk.de/ki-verstehen-102.html

-

European Comission, Fact Sheet Disinformation (2022), online unter: https://education.ec.europa.eu/document/factsheet-guidelines-for-teachers-and-educators-on-tackling-disinformation-and-promoting-digital-literacy-through-education-and-training

-

explainity® Erklärvideo, Künstliche Intelligenz einfach erklärt (2023), online unter: www.youtube.com/watch?v=fT69SLK2m9I&ab_channel=explainity%C2%AEErkl%C3%A4rvideos

- Futurzone, Warum der TikTok-Algorithmus gefährlich ist (2021), online unter: https://futurezone.at/netzpolitik/tiktok-algorithmus-gefahr-social-media-filterbubble/401455984

- Heinrich Böll Stiftung, Unterrichtsreihe Selbstbestimmt im Netz (2025), online unter: www.boell.de/sites/default/files/2022-06/Selbstbestimmt_im_Netz_3_Lernreisen.pdf

- Julia Smirnova, Schild, Schwert – und Social Media. Strategien und Erscheinungsformen russischer Desinformation (Aus Politik und Zeitgeschichte 39/2025), online unter: www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/propaganda-und-desinformation-2025/570925/schild-schwert-und-social-media/

- Maithink X, Erkennst du Fake News? (2019), online unter: www.youtube.com/watch?v=cjUDp3-4s14